江戸城三十六見附。「浅草見附栄螺(さざえ)なら蓋のとこ」と川柳に詠まれた、江戸城の濠の螺旋基点である浅草橋門から出発し、外堀(神田川)沿いに反時計回りに外堀を廻り、そして内堀を同じように反時計回りに歩く予定です。また、見附付近の江戸時代の史跡も見て廻りたいと思います。

今と昔をつなぐ古地図の魅力。

江戸切絵図と浮世絵を照らし合わせて見ていますと、想像力を掻き立てられ江戸城と江戸の町をブラブラと歩いている感じで楽しくなってきます。江戸の暮らしの様子が浮かんでくる様です。

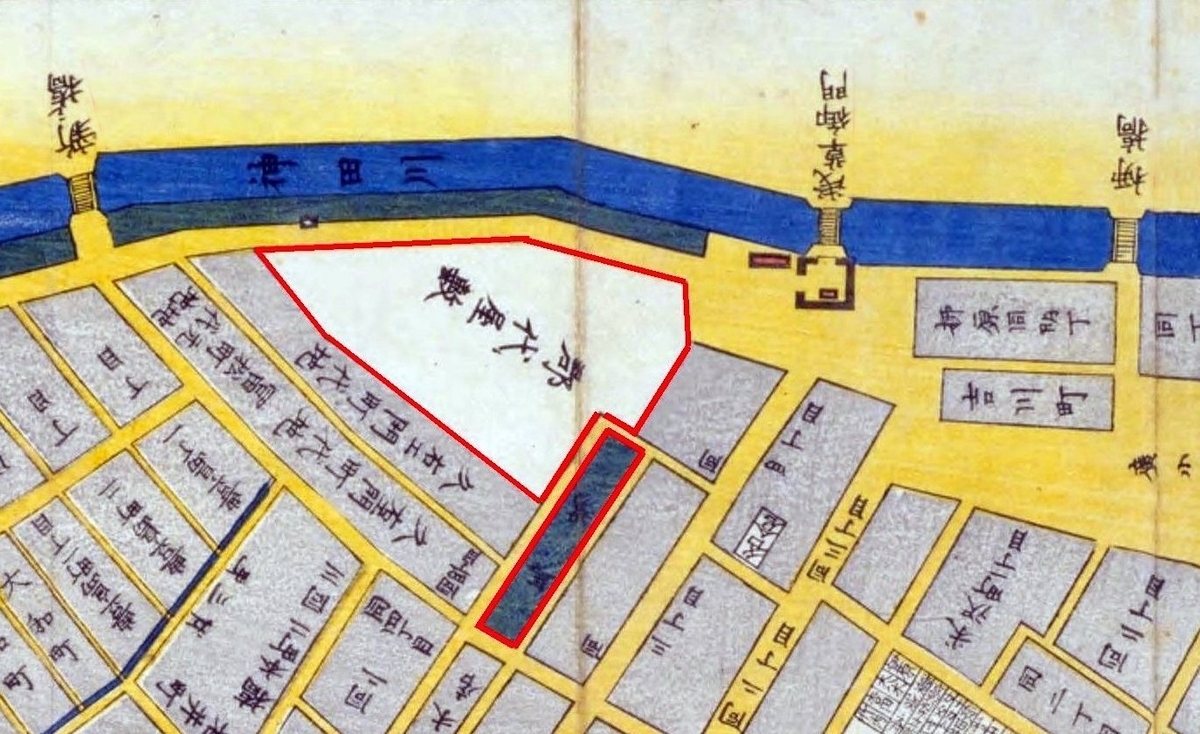

『江戸切絵図』 下書きされた地図を絵師が仕上げるため、絵図と呼ばれた。

「尾張屋清七板江戸切絵図」嘉永2年(1849)は見やすさを重視したため縮尺が実際と違い正確ではありません。また、方位も北が必ずしも上ではありません。江戸の町は100万人の人口を抱える世界最大の都市でした。そのうちの約半分は武士、多くは地方出身の武士です。当時の武家屋敷には表札が掛かっていません。目的の屋敷にたどり着くには携帯できて、分かりやすい切絵図(江戸時代のグーグルマップ)が必要だったのです。

国立国会図書館デジタルコレクションオープンデータ『江戸切絵図』より引用させて頂きました。

家紋がある家(大名・上屋敷)

家紋の刷ってある所が表門。 幕府から拝領した常住公邸で、登城の便を考えて、主に西丸下、大名小路、外桜田周辺に集中的に配置されていた。

■印がある家(大名・中屋敷)

印のある位置が表門。 隠居藩主、跡継ぎが暮らす常住屋敷で、御城の外濠の内側に沿った場所に多くあった。

●印がある家(大名・下屋敷)

印のある位置が表門。 郊外の別邸で、景色の勝れた所にあり、また、すべての大名が持っていたわけではない。

江戸切絵図は地図上の名前の向きがバラバラです。それは表門に面して住んでいる人の名前を書いていた為です。

敷地が広い為、表門を探して歩くと時間がかかるので表門を印で分かるようにしてあります。

切絵図の色分けは、塗られた色により

白色・・武家屋敷 赤色・・寺社 鼠色・・町屋

青色・・堀、川、池など 緑色・・森、土手、馬場など

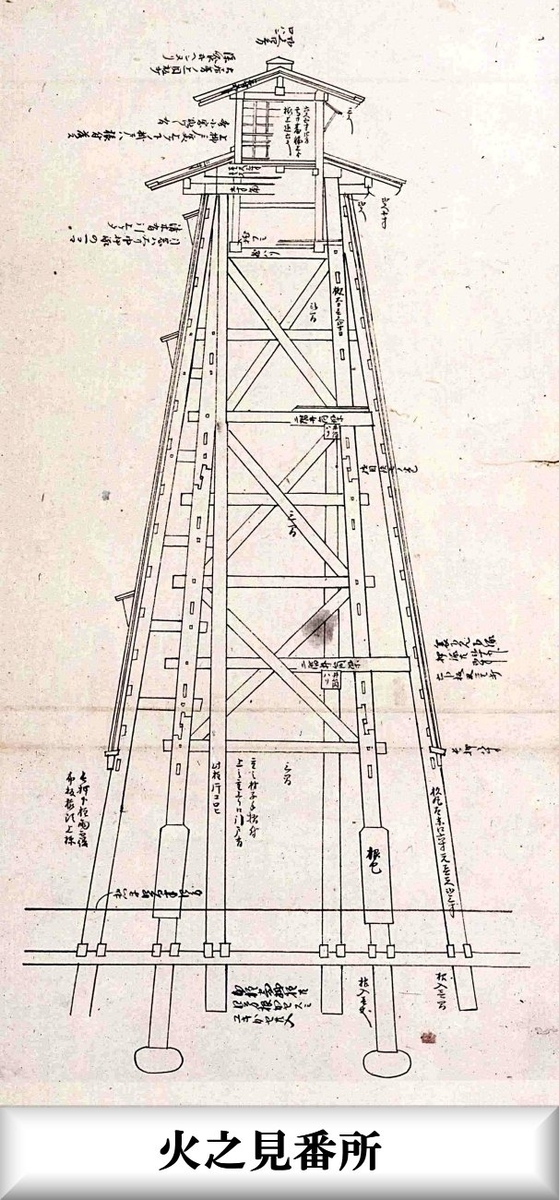

黄色・・道、橋 道路角の□・・辻番屋 武家地で「辻番」、町人地では「自身番」と呼ばれ、現在の派出所「交番」です。

鼠色に塗られた町屋には町名が記されているが、武家屋敷には町名らしき記載がありません。これは、武家屋敷には住所は無かったということです。

「早稲田大学図書館古典籍総合データベース」より引用させて頂きました。

江戸城三十六見附

1 浅草橋門(浅草見附)外曲輪 枡形門 2 筋違橋門(筋違見附)外曲輪 枡形門

3 小石川門 外曲輪 枡形門 4 牛込門 (牛込見附) 外曲輪 枡形門

5 市谷門 (市ヶ谷見附) 外曲輪 枡形門 6 四谷門 (四谷見附) 外曲輪 枡形門 7 喰違門(喰違見附)外曲輪 冠木門 8 赤坂門 (赤坂見附) 外曲輪 枡形門

9 虎ノ門 外曲輪 枡形門 10 幸橋門 外曲輪 枡形門

11 山下橋門 外曲輪 枡形門 12 数寄屋橋門 内曲輪 枡形門

13 鍛冶橋門 内曲輪 枡形門 14 呉服橋門 内曲輪 枡形門

15 常盤橋門 内曲輪 枡形門 16 神田橋門 内曲輪 枡形門

17 一ツ橋門 内曲輪 枡形門 18 雉子橋門 内曲輪 枡形門

19 竹橋門 北の丸 枡形門 20 清水門 北の丸 枡形門 重要文化財

21 田安門 北の丸 枡形門 重要文化財 22 半蔵門 吹上 枡形門

23 外桜田門 (桜田門) 西の丸下 枡形門 重要文化財

24 日比谷門 内曲輪 枡形門 25 馬場先門 西の丸下 枡形門

26 和田倉門 西の丸下 枡形門 27 大手門 三の丸 枡形門 特別史跡

28 平河門 三の丸 枡形門 特別史跡 29 北桔橋門 本丸 桝形門 特別史跡 30 西の丸大手門 西の丸 枡形門 特別史跡

31 西の丸玄関門 西の丸 (西丸書院前門・二重橋)

32 坂下門 西の丸 枡形門 33 内桜田門 (桔梗門) 三の丸 枡形門

34 下乗門 (大手三ノ門) 二の丸 枡形門 35 中之御門 本丸

36 中雀門 (御書院門) 本丸 枡形門 特別史跡

江戸城三十六見附以外に芝口見附(東海道)、浜大手門がある。

江戸城の門

外郭城門19門、本丸・二の丸・三の丸城門9門、西の丸・西の丸下・吹上城門7門、北の丸城門3門、(諸門概数)本丸諸門29門、二の丸諸門7門、三の丸諸門1門、西の丸諸門28門、紅葉山諸門6門、吹上諸門16門の多数の門が置かれていた。

浅草見附

『江戸切絵図』神田浜町日本橋北之図 国立国会図書館デジタルコレクションオープンデータより引用

浅草橋御門 浅草見附「旧江戸城写真帖」東京国立博物館オープンデータよりより引用させて頂きました。

浅草橋御門 浅草見附「旧江戸城写真帖」東京国立博物館オープンデータよりより引用させて頂きました。

『旧江戸城写真帖』(六十四枚) 蜷川式(にながわのり)胤(たね)編 1帖 重要文化財 東京国立博物館オープンデータ

鶏卵紙 明治4年(1871) 東京国立博物館

この「旧江戸城写真帖」は当時の太政官の役人(少史)であった蜷川式胤(1835−82年)が写真師・横山松三郎と絵師・高橋由一の協力を得て、明治4年(1871)に作製した旧江戸城の記録写真集である。写真には、蜷川により第1図から第64図まで墨と思われる筆跡で順番が記入されている。場面の順番は、江戸城中心部から周辺の各見附に向かっており、主要な建物や場所については蜷川の同筆で画面上に注記されている。全写真には高橋由一により淡彩(顔料による水彩)が施されている。現在は、横山が写し取った画像の輪郭はかなり失われ、この着色によって場面の判別が可能であるといえる状態である。また見返しの表と裏には「東京之図」「東京城図」の地図2枚が糊付けされており、後者には「明治四年辛未写生之 蜷川式胤」の款記と「宮道(蜷川の旧姓)式胤」の単廓朱方印が捺されている。

「旧江戸城写真帖」が制作された経緯は、見返しに付された蜷川の太政官への伺書控によって知られる。それによると「破壊ニ不相至内、写真ニテ其ノ形況ヲ留置」ことは「後世ニ至リ亦博覧ノ一種」になるという。つまり本写真帖の製作は、当初から対象が文化財(当時の観念では博物といってもよい)として認識されており、その記録に写真をいち早く採り入れたことで、写真史上のみならず近代文化財保護の原点ともいえる点で貴重であるとして重要文化財に指定された。「旧江戸城写真帖」の制作を経験した蜷川、横山、高橋らは、翌明治5年に奈良や京都の古社寺と正倉院の宝物調査を行い(干支にちなんで壬申検査という)、多数の記録写真を残した。写真による記録保存の方法が文化財保護に対して有効であることが示されたといえよう。2000.06.27(平成12.06.27)指定

浅草橋御門 『江戸城御外郭御門絵図』東京都立図書館オープンデータより引用させて頂きました。

『江戸城御外郭御門絵図』重要文化財 東京都立図書館オープンデータ

奥書印記 御作事方大棟梁甲良豊前控 享保二丁酉年十月 享保2(1717) 写図彩色 1帖(26図)

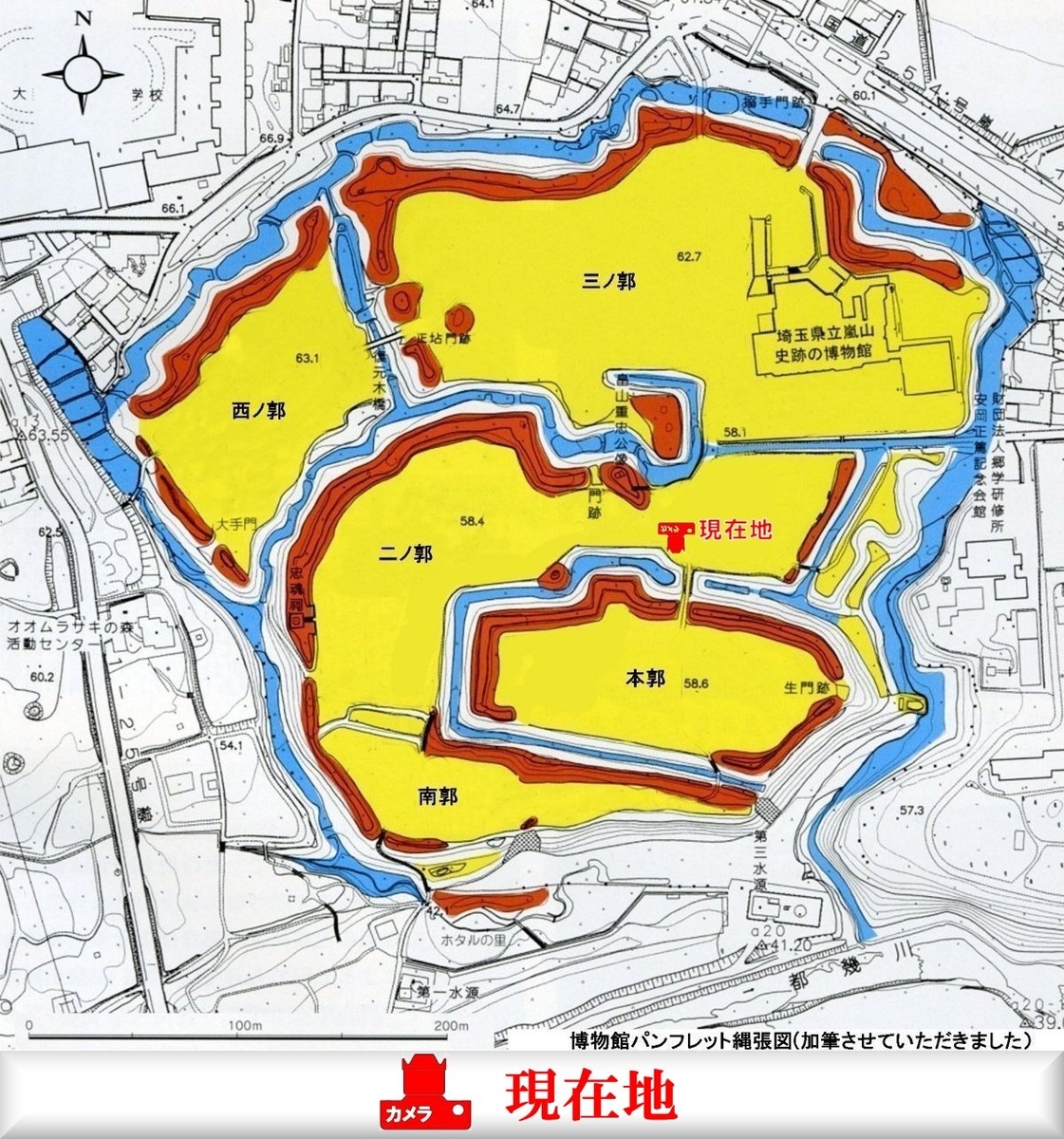

江戸城の外郭は「外曲輪」とも言い、隅田川と江戸湾・外堀によって囲まれる範囲である。外堀は北側が神田川、西から南側は四谷赤坂に至る。外郭内は広い意味での江戸城内となり、江戸の城下町がほとんど含まれていた。

外部から城内に入る筋道には城門、見附を置いて厳重に出入りを警備した。俗に三十六見附と言われたが、実際には大小無数の門があり、本丸・西の丸の六大門、外曲輪二十六門、その他の諸門があった。

当資料は、馬場先御門、赤坂御門等の各門の位置を示した全体図と番所の平面図を描いた26図を折本に仕立てたものである。

浅草見附

橋の袂に「浅草見附跡碑」が建てられていますが、枡形門があった名残は感じることができません。浅草橋門は奥州街道や日光街道に繋がる門で、江戸の北方防衛の要であった。かつ浅草寺や吉原方面への往来も盛んであった。寛永13年(1636)越前国福井藩主の松平忠昌(家康の二男秀康の子)が、元初音森神社の跡地に枡形門を築いた。

枡形広さ 間口12間≒21.8m 奥行16間3尺≒30m 654㎡198坪

石垣高さ2間4尺≒4.8m 櫓台高さ3間≒5.4m 渡櫓桁行24間≒43.2m 梁間4間(7.2m)

高麗門(内法)2間4尺3寸 渡櫓門(内法)2間3尺2寸≒4.56m 進路 右折

木橋 橋長さ20間≒36m 橋幅4間≒7.2m 堀巾18間≒32.4m 石垣 算木積切り込接布積

『参謀本部陸軍測量局 五千分一東京図測量原図』 明治17年 (1884) 国土地理院所蔵

五千分一東京図測量原図より引用

この時点で枡形は撤去されています。時の流れは早いものです。

『江戸城御外郭御門絵図』の浅草橋御門絵図をグーグルマップに縮尺を合わせて貼り付けてみました(渡櫓桁行で寸法を合わせています)。正確ではありませんが当時の大体の様子が分かります。以降の合成図も同じです。

当時、神田川から北は浅草と呼ばれていた地域でした。ここに江戸から北へ向かう水戸街道、奥州街道の入り口として浅草見附が出来て、門と橋が作られました。浅草見附にあった橋なので、この橋は浅草橋と名づけられました。

枡形見附門の警備は大名と寄合衆が務めた。

寄合とは、3千石以上の家禄を受けながら役に付いていない幕臣である。寄合が詰めたのは外曲輪の13見附門(清水門・雉子橋門・数寄屋橋門、山下門、虎ノ門、赤坂門、四谷門、市谷門、牛込門、小石川門、筋違橋門、浅草橋門、浜御殿大手門)である。

城門の番にあたるのは2名で毎月11日交代の月番制で3年間務めた。当番の旗本は肩衣袴姿で、羽織袴姿の番士3名、家来、給人、徒歩、足軽が従って詰めていた。鉄砲5挺、弓3張、長柄5筋、持筒2挺、持弓1張が備えられていた。

持筒 持弓? 持組(もちぐみ)は江戸幕府の組織。将軍の弓や鉄砲を持つ将軍直衛の弓・鉄砲隊である。

持筒組と持弓組があり、前者は鉄砲隊である。時代によって増減するが寛永九年は持筒組四組、持弓組は三組であった。各組は持之頭(持筒頭・持弓頭)の元、与力10人・同心50人で構成された。

旗本(騎兵)と御家人(歩兵)は共に江戸時代に将軍に仕えていた家臣。

知行(支給される土地や俸禄)が1万石以上だと大名。

1万石未満で将軍に御目見(拝謁)できるのが旗本。

1万石未満で将軍に会うことができない御目見(拝謁)以下が御家人。

旗本は個別に屋敷を拝領していた。

御家人は所属する組単位で屋敷が与えられていた。

旗本:約5000人 御家人:約17000人

【明暦の大火、通称振袖火事】

明暦3年1月18日(1657年3月2日)から1月21日の3日間にかけ、本郷、小石川、麹町の3か所から次々と出火し、江戸市街の約6割を焼き払った大火事。若くして亡くなった「おきく」と言う商人の娘の振袖を本妙寺で焼いたことが火事のきっかけとされています。江戸城天守閣もこの時に焼失し、以降再建されることはなかった。

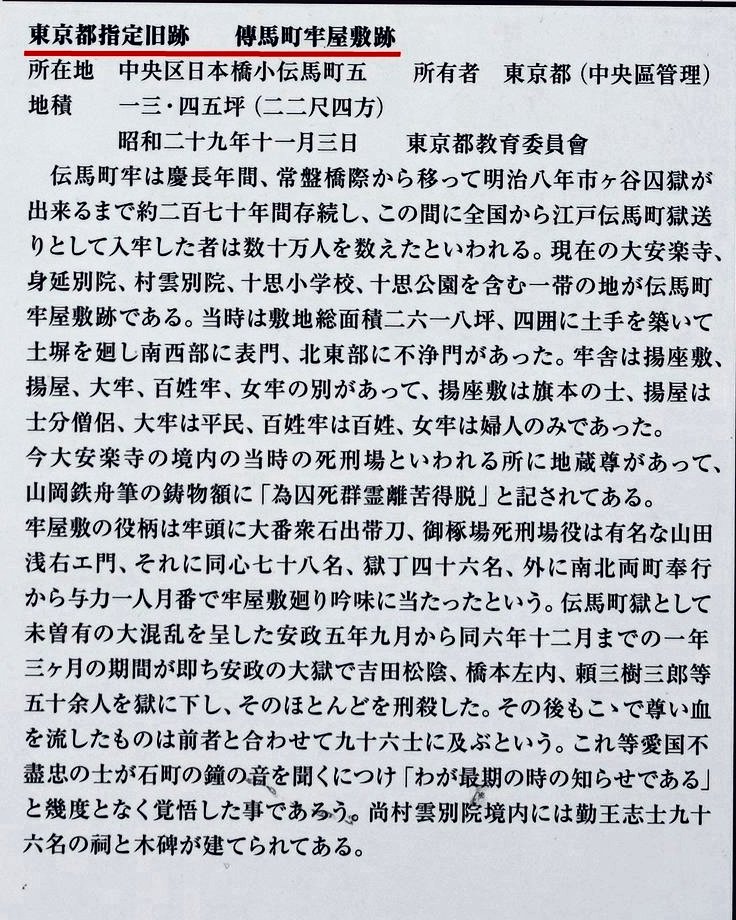

小伝馬町牢獄の囚人を解き放ち、この囚人たちが浅草橋門へ殺到した。見附の番人は脱走と勘違いし門を閉じてしまい、その為一般市民も含めて2万3000余人近い死者を出した。この火事をきっかけに幕府は軍事上の規範を廃して、両国橋の架設が幕府で決まり、その後隅田川に順次橋が架かっていきました。江戸から両国橋を参道として、明暦の大火全体の焼死者10万人弔う回向院が建てられました。

浅草橋御門へ殺到する市民の様子 『むさしあぶみ』浅井了意

国立国会図書館デジタルコレクションオープンデータより引用

『むさしあぶみ』は、浅井了意による仮名草子で万治4年(1661 )刊行。

大火の悲惨さを伝えることを目的とした文学作品であり、誇張した表現も多いと思われるが、大火の顛末がかなり正確に記されており、明暦の大火を語る上で欠かせない史料である。

浅草御門の出土した門柱 初音森神社

出土した門柱

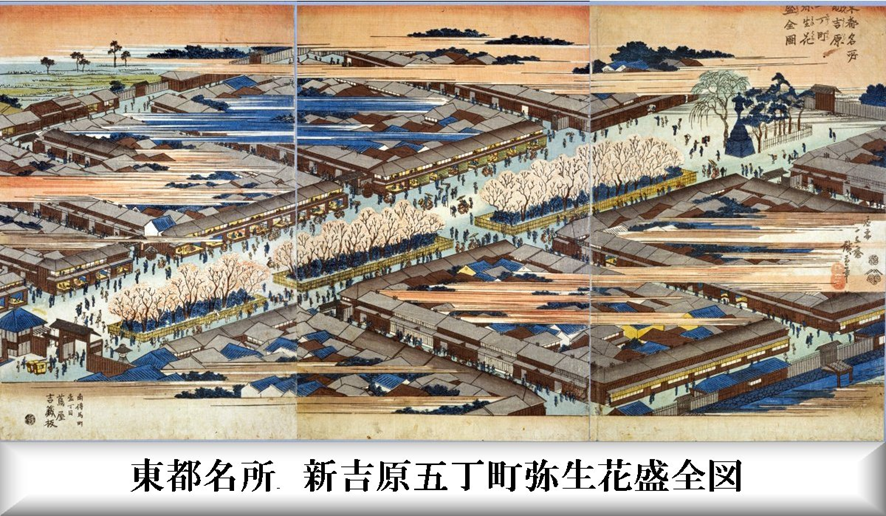

鍬形蕙斎が、文化6年(1809)に描いた江戸の景観図である。画面中央に江戸城を置き、その背後には富士山、そして左に江戸湾、下方に隅田川を配するなど、隅田川東部の上空から鳥になって江戸の町を見渡したような俯瞰図として、極めて写実的に見えるように描かれている。

屏風全体に広がる大画面には、江戸城内の大名屋敷や巨大都市江戸の町並みを初めとして、日本橋や両国橋、上野の寛永寺、雷門で有名な浅草寺、それに遊郭の新吉原など、地方の人々にもよく知られた江戸の名所を中心として、実に500か所以上もの名のある場所が、四季の彩りを添えて描き込まれている。

この「江戸一目図屏風」が登場するまでの「洛中洛外図屏風」や「江戸図屏風」では、様々な伝統行事や名所を同一の画面上に配置してあるものの、時間や空間の矛盾を自然に解消することができず、不連続な部分をたなびく金雲によって処理していた。しかし、蕙斎の「江戸一目図屏風」では、巧みな遠近感と画面構成の妙により、実際には距離も方位も少しずつ異なるそれぞれの部分を、違和感を与えることなく自然につなぎ合わせており、江戸時代を代表する新しい都市景観図の傑作として、その評価は極めて高い。更に、現在では美術的な価値のみならず、風俗や建築、そして歴史的な都市景観の研究資料としても注目されている。

作者の鍬形蕙斎は、生年は不詳であるが、明和元年(1764)説が有力視されている。浮世絵師北尾重政に師事して修行し、天明元年(1781)には、北尾政美の画号を許された。寛政6年(1794)、津山藩に絵師として召抱えられる。浮世絵師から武士になるという破格の出世であった。津山藩の家臣となって間もなく、三二から蕙斎へと改号し、お抱え絵師として狩野家へ入門した後には、名を改めて紹真と名乗る。寛政9年(1797)には、浮世絵師としての北尾の姓を改め、母方の姓である鍬形を本姓とした。傑出した江戸の鳥瞰図として著名なこの「江戸一目図屏風」、松平定信の求めにより同時代の多様な職業の人々を軽妙に描いた『近世職人尽絵詞』など、多くの傑作を残し、文政7年(1824)3月、病により江戸で没した。

津山郷土博物館説明文より引用

「江戸一目屏風図」国立歴史民俗博物館ウェブサイトよりのダウンロードを推奨いたします。

江戸城枡形門 内枡形門(一般的な例です)

外枡形門、半出枡形門等があります。

枡形門の防衛

枡形門からの←射線

浅草見附から浅草寺

創建 - 平安時代

『浅草寺縁起』等にみえる伝承によると、浅草寺の創建の由来は以下の通りである。

飛鳥時代の推古天皇36年(628)、宮戸川(現・隅田川)で漁をしていた檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)兄弟の網にかかった仏像があった。これが浅草寺本尊の聖観音像となる。この像を拝した兄弟の主人・土師中知(はじのなかとも、「土師真中知」(はじのまなかちとも)は出家し、自宅を寺に改めて供養した。これが浅草寺の始まりという。その後大化元年(645)、勝海という僧が寺を整備し観音の夢告により本尊を秘仏と定めた。観音像は高さ1寸8分(約5.5cm)の金色の像と伝わるが、公開されることのない秘仏のためその実体は明らかでない。平安時代初期の天安元年(857)。天長5年(828)とも、延暦寺の僧・円仁(慈覚大師)が来寺して「お前立ち」(秘仏の代わりに人々が拝むための像)の観音像を造ったという。これらを機に浅草寺では勝海を開基、円仁を中興開山と称している。天慶5年(942年)、安房守平公雅が武蔵守に任ぜられた際に七堂伽藍を整備したとの伝えがあり、雷門、仁王門(現・宝蔵門)などはこの時の創建といわれる。

中世 - 近世

浅草寺の文献上の初見は鎌倉時代の『吾妻鏡』である。同書によれば、治承5年(1181)、鎌倉の鶴岡八幡宮造営に際し、浅草から宮大工を呼び寄せている。また、建久3年(1192)、鎌倉の勝長寿院で後白河法皇の四十九日法要が営まれた際、浅草寺の僧が参加している。後深草院二条の『とはずがたり』には、彼女が正応3年(1290)浅草寺に参詣した時の様子が描写されている。

天正18年(1590)、江戸に入府した徳川家康は浅草寺を祈願所と定め、寺領五百石を与えた。浅草寺の伽藍は中世以前にもたびたび焼失し、近世に入ってからは寛永8年(1631)、同19年(1642)に相次いで焼失したが、3代将軍徳川家光の援助により、慶安元年(1648)に五重塔、同2年(1649)に本堂が再建された。このように徳川将軍家に重んじられた浅草寺は観音霊場として多くの参詣者を集めた。

貞享2年(1685年)には、表参道に「仲見世」の前身である商店が設けられた。これは、寺が近隣住民に境内の清掃を役務として課す見返りに開業を許可したものである。江戸時代中期になると、境内西側奥の通称「奥山」と呼ばれる区域では大道芸などが行われるようになり、境内は庶民の娯楽の場となった。天保13年(1843)から翌年にかけて、江戸三座の芝居小屋が浅草聖天町(猿若町、現・台東区浅草六丁目)に移転し、そうした傾向はさらに強まった。

近代

関東大震災直後。仲見世は全焼したが、境内は被害を免れた。

浅草は近代以降も庶民の盛り場、娯楽場として発達し浅草寺はそのシンボル的存在であった。1873年(明治6年)には境内が公園地に指定され(浅草公園)、1885年(明治18年)12月27日には表参道両側の「仲見世」が近代的な煉瓦造の建物に生まれ変わった。1890年(明治23年)には商業施設と展望塔を兼ねた12階建ての「凌雲閣」(通称「浅草十二階」)が完成している。

ウィキペディア(Wikipedia)から転載。有難うございます。

穢多・非人居住地(歴史用語として使用)

士・農・工・商・「穢多・非人」の江戸時代の身分制度。

浅草非人頭・車善七は享保7年(1722)に穢多頭の浅草矢野弾左衛門の支配下に入った。

明治維新前夜、薩摩藩は弾左衛門に「貴公の家も島津候の家も、共に頼朝公から出た一家であるから、共に相呼応して幕府を倒し賤民の境遇から脱却したらどうか」と盛んに助力を頼まれ弾左衛門が非常に迷っていたと、松本良順(後の初代軍医総監)自身が口述した記録が『同方会報告』に掲載されて残っています。この問題をきっかけにして穢多・非人を平人の列に組み入れる話が決まりましたが、急に全員を平人にしては幕府の権威に関わるということで弾左衛門以下65名が幕府の時に平人の列に入りました。その後明治4年に「解放令」が出され穢多・非人制度が廃止されました。しかし、「未開放部落」として差別は続いていきます。

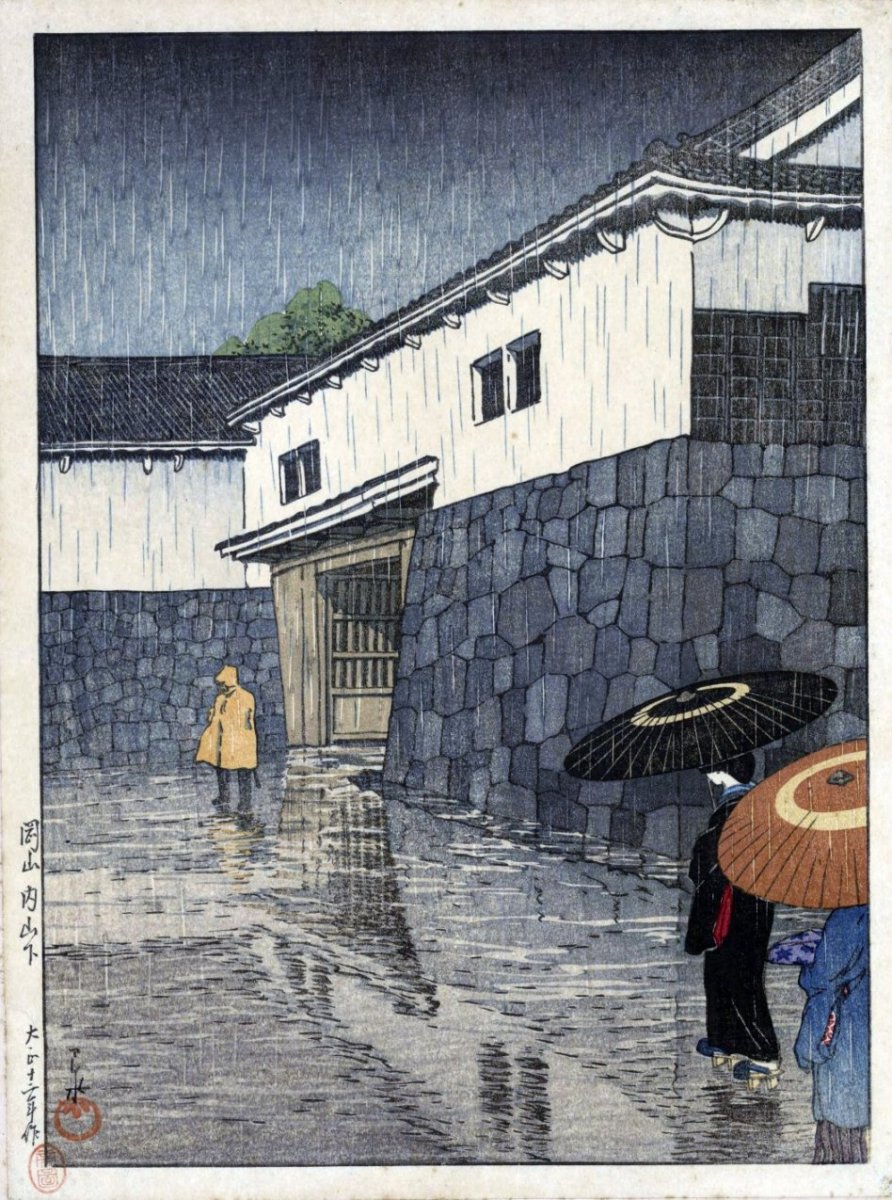

新吉原 傾城三千人

榊原 政岑は徳川吉宗が出した倹約令を無視して、吉原で派手に遊興にふけった。寛保元年(1741)に吉原の名妓・高尾太夫を身請けするなど奢侈を好んだ。吉宗自身は改易を考えたが、榊原家がもともと徳川四天王の名家であったこと、そして重臣の懸命な弁明により、政岑は吉宗より隠居蟄居を命じられ、家督は嫡男の正純が継ぐことを許されたものの、要地の姫路から、僻地であり懲罰転封先として知られる越後高田に転封を命じられた。

文字通り城を傾けてしまいました。この他大名、旗本で身を傾けた人が多かったそうです。江戸の世も現代も(男の人は)あまり変わりがありませんね。「他山之石」として肝に銘じましょう。

仲之町の通りは春には桜を、秋には紅葉を毎年移植して楽園を演出していました。毎年植え替える!!こういうお仕事は儲かるんですね。

「江戸一目図屏風」鍬形蕙斎 国立歴史民俗博物館 ウェブサイトのダウンロードを推奨いたします。

本日もブログを見て頂きありがとうございます。 感謝申し上げます。お城でお会いできる日を楽しみにしています。

本サイトの内容(写真の説明、記事等)に誤りが含まれている可能性もあります。 どうかご容赦ください。

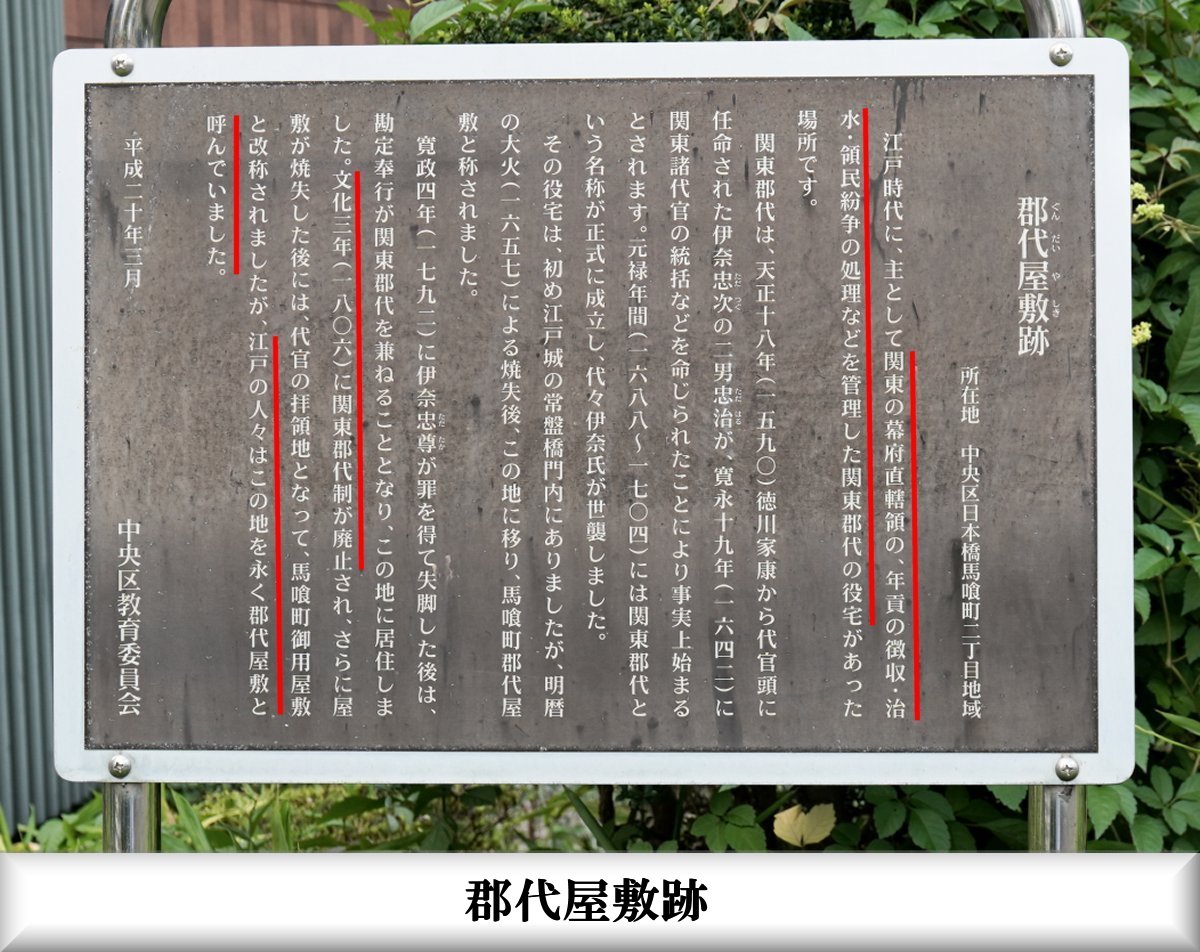

次回は郡代屋敷 初音の馬場 伝馬町牢屋敷へタイムスリップ

古地図(江戸切絵図、浮世絵、古写真)を片手に江戸城三十六見附にタイムスリップ

記事引用一覧 引用先を開きますと拡大した鮮明画像が見られます。

『江戸切絵図』嘉永2年(1849) 『江戸名所図会』天保5年(1834)から同7年(1836)

『神田川通絵図』天明5年(1785) 『名所江戸百景』安政3年(1856)から同5年(1858)

『江戸絵図』正保元年(1644) 『絵本江戸土産』嘉永3年(1850)

『錦絵(浮世絵)でたのしむ江戸の名所』文政12年(1829)

国立国会図書館デジタルコレクションオープンデータより引用

『旧江戸城写真帖』(六十四枚)明治4年(1871) 蜷川式胤編 1帖 重要文化財

東京国立博物館オープンデータより引用

『江戸城御外郭御門絵図』御作事方大棟梁甲良豊前控 享保2年(1717)

『神田上水々元絵図』貞享ノ頃 (1684-1687)

東京都立図書館オープンデータより引用

『正保年中江戸絵図』正保元年-正保3年(1644-1647)

国立公文書館デジタルアーカイブより引用

『参謀本部陸軍測量局 五千分一東京図測量原図』 明治17年 (1884)

国土地理院所蔵五千分一東京図測量原図より引用

『迅速測図』明治16年 (1883) 測量 『空中写真』国土地理院ウェブサイトより引用

「江戸一目図屏風」鍬形蕙斎 国立歴史民俗博物館 ウェブサイトのダウンロードを推奨いたします

アメリカ合衆国パブリック・ドメイン・マーク 1.0より引用

CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供より引用

Gettyミュージアムコレクションオープンコンテンツより引用

引用表示の無い「古写真」「浮世絵」は『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用

本日もブログを見て頂きありがとうございます。 感謝申し上げます。お城でお会いできる日を楽しみにしています。

本サイトの内容(写真の説明、記事等)に誤りが含まれている可能性もあります。 どうかご容赦ください。

浅草橋御門 浅草見附「旧

浅草橋御門 浅草見附「旧